Por Javier Guiamet – UNAJ – UNLP

¿Cuánto sabemos de Malvinas por fuera de la guerra? ¿Qué lugar ocupan las Islas en nuestra cultura antes del conflicto? Estas preguntas, invitan a recorrer un camino poco explorado. El proyecto de curricularización que presentamos en este número tomó estas inquietudes como punto de partida para relevar testimonios de Malvinas en nuestra cultura de masas que al día de hoy son poco conocidos.

Malvinas antes de la guerra

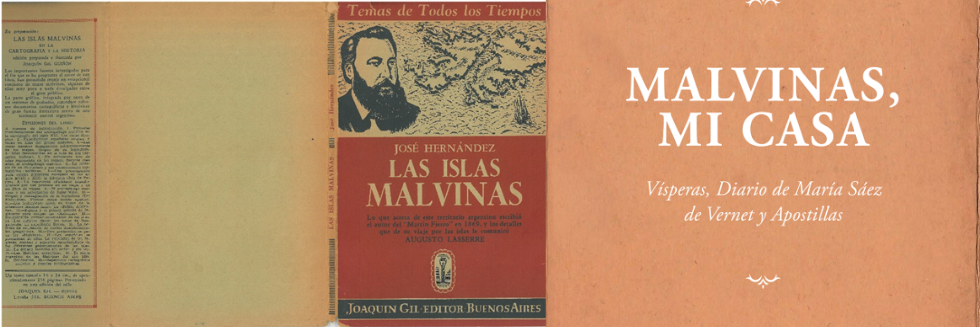

La necesidad de integrar Malvinas a una historia argentina que exceda la guerra se ha vuelto un motivo cada vez más importante dentro de las aproximaciones al tema, ya sea desde la historiografía como de la literatura y la política. Podríamos citar dos libros editados en 2022 que dan cuenta de esa inquietud: Lo que no sabemos de Malvinas. Las islas, su gente y nosotros antes de la guerra del historiador Sebastián Carassai, y Malvinas, mi casa. Vísperas, Diario de María Sáez de Vernet y Apostillas, la monumental obra escrita y compilada por Marcelo Luis Vernet. En ambos casos se presenta la necesidad de sacar a Malvinas de una asociación exclusiva con la guerra para integrar el tema a una reflexión más profunda sobre la historia de un país que se concibió de espaldas al mar. Como expresara ladinamente Borges: “el mar, esa pampa de los ingleses”.

De las reflexiones en torno a ambos libros y a un cuerpo más extenso de producciones previas surgió la propuesta de relevar diferentes testimonios de la cultura masiva que dieran cuenta de los imaginarios sobre Malvinas en las décadas que la causa en torno a las islas comenzó a popularizarse dentro de la política y la cultura argentina. De allí surgió el proyecto de curricularización “Representaciones culturales de Malvinas en los años treinta, cuarenta y cincuenta”, dirigido por quien escribe y codirigido por la Dra. Ana Cecchi en el marco de la convocatoria UNAJ Vincula 2023.

Esta inquietud entre docentes radicados en el Instituto de Estudios Iniciales (IEI) de la Universidad Nacional Arturo Jaurteche también buscó propiciar un cruce entre dos líneas importantes de investigación del IEI como las surgidas del Programa de Estudios de Malvinas, Atlántico Sur y Patagonia(PEMAP) , dirigido por la Dra. Mirta Amati y aquellas referidas a la relación entre cultura de masas y política de masas que vienen llevando adelante los docentes del proyecto “La política y la cultura de masas en escala: estudio de experiencias sociales en espacios culturales y políticos en la región varelense durante la primera mitad del siglo XX”, dirigido por la Dra. Carolina González Velasco. De este cruce, surge un renovado campo de observación sobre el modo en que los imaginarios relativos a Malvinas circularon en una época de profundas transformaciones del vínculo entre política y cultura.

Esta inquietud entre docentes radicados en el Instituto de Estudios Iniciales (IEI) de la Universidad Nacional Arturo Jaurteche también buscó propiciar un cruce entre dos líneas importantes de investigación del IEI como las surgidas del Programa de Estudios de Malvinas, Atlántico Sur y Patagonia(PEMAP) , dirigido por la Dra. Mirta Amati y aquellas referidas a la relación entre cultura de masas y política de masas que vienen llevando adelante los docentes del proyecto “La política y la cultura de masas en escala: estudio de experiencias sociales en espacios culturales y políticos en la región varelense durante la primera mitad del siglo XX”, dirigido por la Dra. Carolina González Velasco. De este cruce, surge un renovado campo de observación sobre el modo en que los imaginarios relativos a Malvinas circularon en una época de profundas transformaciones del vínculo entre política y cultura.

En este sentido, la historia de las Islas Malvinas previa a la guerra nos resultaba un campo poco explorado y nos parecía que este podía ser un aporte a la reconstrucción de esa secuencia que se remontaba a tiempos coloniales y que encontraba un antecedente de vinculación con la historia Argentina en los tiempos inmediatamente posteriores a la Independencia.

Malvinas en la cultura de masas

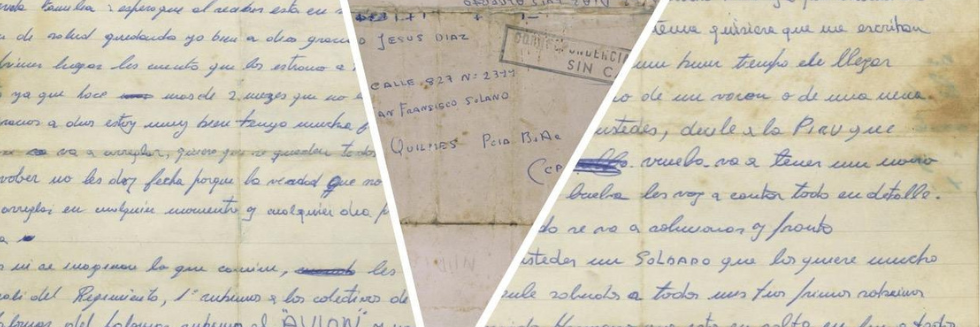

Como reconstruye Marcelo Vernet, fue en 1829 que el gobernador de la provincia de Buenos Aires Martín Rodríguez designó a Luis Vernet como primer Comandante Político Militar de las Islas Malvinas. Oriundo de Hamburgo y radicado hacía poco tiempo en el Río de La Plata, este comerciante llevaba años elaborando un cuidadoso proyecto de colonización de aquellas islas que habían pertenecido al Virreinato del Río de La Plata y que, conquistada la independencia, formaban parte del territorio sobre el que se proyectaba la organización nacional. Junto a su esposa María Sáez de Vernet y sus hijos, se embarcaron rumbo a las islas con la intención de radicarse allí definitivamente. En las islas tuvieron una hija más a la que nombraron Matilde “Malvina” Vernet. Las vicisitudes de un mundo que se organizaba bajo la égida del imperialismo y la disputa entre potencias, harían de aquella experiencia mucho más breve de lo que habían proyectado Vernet y su familia. En aquellos pocos años Vernet se ocupó de establecer una colonia con habitantes permanente, conectar a las islas en intercambios comerciales marítimos que unían el cruce del Cabo de Hornos, Isla de los Estados (proveedora de madera para una isla donde no crecen árboles) y los puertos más importantes de Brasil. A su vez, se ocupó de analizar las posibilidades de explotar la pesca como punta de lanza para “echar los cimientos de una pesca nacional… la cual ha sido en todos los países y los tiempos cuna de todas las marinas mercantes y militares”, según sus propias palabras.

Justamente en torno a la pesca se desatarían los acontecimientos que terminaron con la breve experiencia de Vernet en las islas. La abundancia y calidad de la fauna marítima que se encontraban en aquellas latitudes la convertían en un escenario propicio para la pesca ilegal y predatoria de barcos estadounidenses e ingleses. En agosto de 1831 Vernet apresó a tres goletas norteamericanas que habían incumplido el reglamento de pesca de anfibios de las islas. Ante la fuga de uno de aquellos buques y carente de los medios materiales para hacer valer su autoridad, en 1832, Vernet decidió llevarlos a Buenos Aires para que pudieran ser juzgados en el continente. Aquella temporal acefalía de las islas fue aprovechada por el buque norteamericano Lexington para realizar una incursión punitiva que, durante tres semanas, atormentó a los colonos, saqueando sus bienes e incendiando sus casas y logró que muchos se fugaran en dirección al continente. Poco tiempo después, en 1833, aprovechando esta suerte de tierra arrasada en que se habían convertido las Malvinas, buques ingleses arribaron a sus costas para establecer un dominio que continúa al día de hoy.

Durante gran parte de lo que seguiría del siglo XIX, el reclamo por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas quedó supeditado a tímidas iniciativas diplomáticas o solapada por las luchas internas del proceso de organización nacional y la creciente dependencia económica con el Imperio Británico. Luis Vernet no volvería a pisar el archipiélago y en los albores de su vida, a cuarenta años de la usurpación, continuó reclamando al gobierno por su inacción frente al tema, argumentando que lograda la organización nacional, ésta debería servir para re impulsar el proyecto Malvinas.

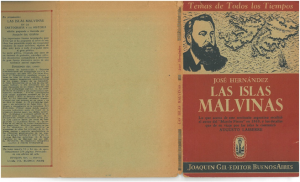

En esos mismos años y en muchos por venir, la proclama de Vernet tendría escaso eco. Dos importantes figuras de la literatura y cultura argentina, sin embargo, aportarían su labor intelectual al reclamo que cobraría mayor fuerza unas décadas después. El primero fue José Hernández, reconocido autor del Martín Fierro, quien en 1869, llamaría desde las páginas de su periódico El Río de la Plata a defender la soberanía argentina sobre las islas aduciendo que los derechos nacionales sobre las mismas no prescribían y constituían un deber sagrado de la nación. Durante el curso de un año Hernández publicó una serie de textos sobre las islas que recién en 1952 se publicarían como libro.

Habría que esperar hasta 1910 para que se publique un libro exhaustivo sobre la historia de las Malvinas y los argumentos históricos, geográficos y jurídicos que avalan el reclamo de soberanía argentina. Dicho libro, que partió de la pluma de Paul Groussac, entonces director de la Biblioteca Nacional, contó con la particularidad de publicarse originalmente en francés. Esto limitó notoriamente su difusión más allá de determinados círculos vinculados a la elite política y cultural. No sería hasta 1934 que el senador socialista Alfredo Palacios impulsó por ley su traducción al español y distribución en las escuelas y bibliotecas del país.

La iniciativa de Palacios se inscribió en una suerte de “redescubrimiento” de la Malvinas como lo concibió Gabriel Sagastume, que se articuló con un creciente nacionalismo y, a su vez, con la renovación de medios de comunicación que le dieron un alcance novedoso a las manifestaciones culturales del país. El auge del nacionalismo argentino en la década del “treinta” puso sobre la mesa una mirada crítica de la dependencia comercial con Gran Bretaña, entendida como una forma de colonialismo o semi-colonialismo, y, derivado de este diagnóstico, la importancia de revitalizar lo que se conoció como la causa Malvinas, inscripta en esta lógica antiimperialista.

En simultáneo, la sociedad argentina asistía a una renovación y modernización de medios de comunicación y espectáculos de diversa índole que dieron lugar a la formación de una cultura de masas, donde las representaciones sobre la Nación se amplificaron y entremezclaron con las lógicas de diferentes expresiones artísticas y deportivas. En este cruce de coordenadas entre la política de masas y la cultura de masas, la causa o cuestión Malvinas comenzó un proceso de popularización que tendría su momento culmine en las décadas de 1960 y 1970.

Curricularizar la vinculación: las islas en la cultura masiva

El cuadernillo que se ha elaborado desde el proyecto busca compartir algunas fuentes que den cuenta de esa circulación de imaginarios sobre Malvinas en la cultura masiva, en tanto forma de acercarnos al modo en que las mismas eran simbolizadas en las décadas previas a la guerra, las cuáles, cómo ha analizado Sebastián Carassai, permiten entender el apoyo masivo a la aventura bélica promovida por la última Dictadura Cívico Militar. A su vez, creemos que las fuentes dan cuenta de novedosas formas de circulación de representaciones políticas e identitarias en los dispositivos culturales de mayor alcance y repercusión social. Lejos de agotar un recorrido posible, las fuentes y testimonios que se presentan, funcionan a modo ilustrativo de las diferentes formas en que las Islas fueron representadas en la cultura y constituyen una invitación a ahondar en la recuperación de una historia muy rica que la guerra eclipsó.

Si bien hemos priorizado las décadas de 1930, 1940 y 1950 por tratarse de aquellas en que el “redescubrimiento de Malvinas” por parte de la política coincidió con el proceso de renovación y modernización cultural, el cuadernillo se estira un poco para atrás y para adelante en años, para dar cuenta de los textos de Hernández sobre Malvinas y cerrar con el primer registro audiovisual de un periodista argentino como lo fue el de Raymundo Glayzer en 1966.

Consideraciones finales

Si en el siglo XX la cultura de masas se volvió uno de los vehículos y arenas privilegiadas de las representaciones sobre la nación, el trabajo realizado en el proyecto nos permite comprobar su importancia en la popularización de la causa Malvinas. El crecimiento sostenido a lo largo de las décadas de 1930, 1940 y 1950 permiten comprender mejor el auge que experimentó ya en los años “sesentas” y “setentas” y que también se expresó en manifestaciones de la cultura masiva. No sin tensiones, este recorrido invita a descubrir las maneras en que distintas modalidades de la cultura se apropian, expresan y tensionan las causas nacionales, por fuera de lo estrictamente estatal.