Por María Alejandra Esponda (ICSyA UNAJ) y Andrea Suarez Maestre (ICSyA UNAJ)

Las pymes industriales son importantes generadoras de empleo local ¿qué desafíos enfrentan en sus procesos productivos y laborales?¿Qué vínculos existen entre las empresas, los sindicatos y las políticas económicas? ¿Qué estrategias desarrollan para enfrentar momentos de crisis?

Contextos, condicionamientos y estrategias pymes

Un estudio realizado desde el Observatorio de Calificaciones Laborales de la Universidad Nacional Arturo Jauretche en 2013 reveló que la metalurgia, plásticos, química y alimentación están entre las actividades con mayor incidencia en las localidades de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui. Un estudio más reciente puntualizó que en Varela las principales actividades por producción de valor agregado, en orden de importancia son química y metales comunes. Conocer sus procesos productivos, los desafíos y conflictos que enfrentan, resulta fundamental a la hora caracterizar su posición respecto de grandes empresas, su relación con proveedores y clientes, con el Estado, sus proyecciones respecto de diversificación, apertura de nuevos mercados, incorporación de tecnología.

Durante 2022 y 2023, en el marco de un Proyecto UNAJ Investiga hemos realizado algunas entrevistas con pymes locales, de situaciones y posiciones en el mercado disímiles, que nos permitieron reconocer algunas problemáticas y aquellas estrategias que les posibilitaron enfrentar estos obstáculos a nivel productivo y en materia de relaciones laborales.

En este artículo nos hemos centrado en recuperar aquellos aspectos vinculados a su capacidad de producción e inserción tecnológica, en escenarios de crisis e incertidumbre.

Para eso, presentamos aspectos claves de tres experiencias pyme: una metalúrgica que abastece a empresas de energía limpia; una farmacéutica de larga trayectoria y clave durante la pandemia; y una química con especial relevancia en el marco de la explotación de fuentes no convencionales de energía. Se trata de empresas importantes en su sector, que han implementado diversas estrategias para superar escenarios hostiles. En los próximos tres apartados trabajamos sobre cada una de ellas, retomando en cada caso un aspecto sobresaliente de la experiencia.

“Éramos un caso perdido”. La importancia de las relaciones laborales

El manejo de las relaciones laborales es sin dudas una cuestión fundamental. Una pyme puede tener múltiples condiciones favorables: inserción en un sector estratégico, alianzas estratégicas, inversión, tecnología de punta, mercado asegurado, apoyo estatal, fuentes de financiamiento, rentabilidad; pero un proceso de conflictividad laboral no resuelto a tiempo puede generar una crisis que la ponga al límite de la desaparición.

Aquí estamos hablando de una alianza de dos empresas, una nacional y una multinacional, dedicadas a actividades que hicieron simbiosis en un nuevo proyecto vinculado a la producción de energía limpia, que empleaba inicialmente más de 200 personas. La cesión del manejo de las relaciones laborales a gerentes extranjeros de la multinacional, con escaso conocimiento de las prácticas sindicales y de defensa de derechos laborales en Argentina, derivó en un conflicto que terminó con despidos arbitrarios, militarización del establecimiento, un lock out patronal de varios meses, y el riesgo de cierre de la subsidiaria en el país.

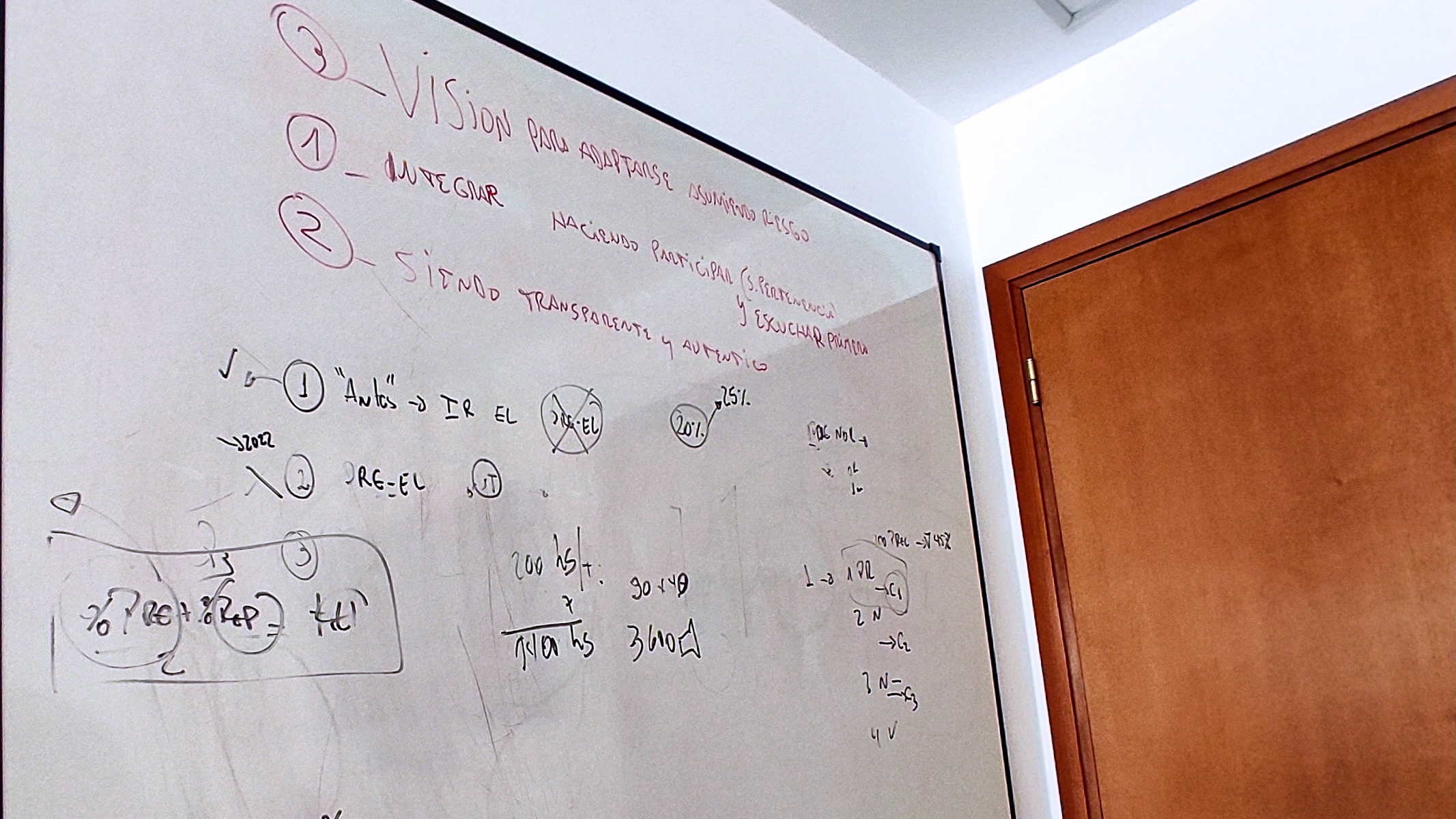

Cuando entrevistamos a quienes se hicieron cargo de las relaciones laborales luego de esta situación, caracterizada por ellos como “de guerra”, quedó claro que para la empresa era fundamental demostrar a la Casa matriz que eran capaces de frenar la conflictividad. Solo así la multinacional volvería a asignarles proyectos de envergadura:

“cuando (…) teníamos controlada la situación, la empresa se movió rápidamente para darnos proyectos acá un poco para que demostremos que podíamos y a partir de eso empieza a andar la rueda”.

Pero también fue importante recuperar credibilidad frente al gobierno y al sindicato:

“nosotros comenzamos dentro de nuestras estrategias para poder salir adelante a comunicar nuestra situación a todos los entes que, de alguna manera influyen en todo esto. Uno fue la organización sindical en todo su estamento, la seccional y a nivel nacional. Las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Provincia (…) la visión de las autoridades y la cúpula del sindicato era que nosotros éramos un caso perdido (…) todos nos veían como un fuerte problema que no le encontraban la solución”.

Las formas de imposición autoritaria de los cambios, el desconocimiento de derechos laborales, la falta de comunicación interna, fueron mencionados por los propios jerárquicos como grandes factores que pusieron en crisis esa estructura:

“una de las cosas es que las cosas se comuniquen por consenso, que no sean mandatorias (…) que la gente comprenda cuál es el objetivo (…) vimos que uno de los déficit que teníamos nosotros era la comunicación”.

Luego de esta “guerra” el temor a organizarse perduró entre los trabajadores “nadie se quiere meter, tienen miedo (…) a que vuelva a pasar lo que pasó antes”. Pero para la empresa, ese conflicto también tuvo un costo: le dejó un mal nombre

“[nos] tenemos que hacer de un nombre que (…) [para que la empresa] sea atractiva como fuente laboral” y para “que haya una identidad de que la gente se sienta orgullosa de trabajar acá construya un nuevo sentido de pertenencia”.

“Es muy difícil que vos puedas planificar un año y que después lo cumplas”. Gestión de la incertidumbre en una industria altamente controlada

Este apartado refiere a una pyme farmacéutica de Florencio Varela de más de 115 años de trayectoria y con 150 empleados. Fabrica ampollas inyectables de bajo volumen para hospitales y clínicas, y en menor medida, óvulos e inyectables de venta masiva en farmacias. Un 30% de su producción la exportan y, además producen para otro laboratorio nacional mucho más grande.

“Hoy si no exportas no comemos, hoy vivir de lo local, hoy es difícil.”

Cada laboratorio tiene una habilitación para producir. Periódicamente planifican escalas de producción por cada producto en función de su capacidad y las proyecciones comerciales. Un condicionante en los tiempos de producción es que el 100% de la materia prima es importada, y por ello deben prever con 3 meses de anticipación. Si bien las farmacéuticas suelen tener prioridad para la importación, están sujetas a las políticas de comercio exterior de cada gobierno.

“A veces te confunden, por qué en algún momento fue que las materias primas sí tenían prioridad de ingreso, pero a veces el vidrio no, porque no estaba especificado, o el cartón para terminar las cajas. Entonces, bueno, a veces se arman algunas complicaciones de ese estilo, por eso no podemos planificar por temporada y tenemos que planificar a largo plazo”.

Para sortear estos inconvenientes suelen sobrestockearse de aquellos insumos que no tienen fecha de caducidad que afecte la calidad. Sin embargo, el insumo principal tiene caducidad y las demoras en el ingreso al país, deben anticiparse cuidadosamente.

Una particularidad de la industria es el nivel de regulación y control de buenas prácticas. Tener auditorías de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) les ha abierto puertas para la exportación por el prestigio de esa institución. Pero al mismo tiempo que la certificación de sus procesos altamente documentados es un sello de calidad, se restringen sus posibilidades de resolver con repuestos alternativos en mantenimiento de los equipos, cambios de proveedores o incluso reemplazar personal ante licencias como ocurrió durante la pandemia. El desafío para esta empresa resulta en poder planificar en un contexto de incertidumbre, y los años que llevan en el sector revelan que cuentan con un sólido know-how en esto.

“Listo, hay que ponerse a desarrollar ésto”. Producción local de insumos estratégicos para el sector energético

Otro de los casos que estudiamos es el de una química varelense que emplea aproximadamente a 30 personas. Fabrica químicos que se utilizan para la erosión de suelos en Vaca Muerta. El dueño nos relató que trabajaron en el desarrollo de un producto que hoy permite reemplazar un emulsionante importado que vale tres veces más:

“Nos llevó 5 años, y pagué a una persona que venía todos los días a hacer ensayos hasta que salió y dio resultados”.

Sin embargo, uno de los componentes de ese sustituto nacional debe importarse sí o sí. Esto fue obstáculo para expandir su producción a nivel local e incluso exportar por las restricciones para pagos al exterior. Esta situación, más el escenario de incertidumbre política y económica, son percibidas como las principales limitaciones para la contratación de más personal y mayor inversión en equipamiento tecnológico.

Otro aspecto destacable es la cuestión del equipamiento. Parte de los que necesitan para hacer ensayos son importados y se les dificulta el mantenimiento de los mismos así como la adquisición de los repuestos.

“Capaz que te quedás un montón de tiempo sin hacer un ensayo, porque no te entraba el oring para esa manguera que tiene que ser puntualmente esa”.

Ante ese tipo de inconvenientes la solución de la empresa fue unificar las áreas de mantenimiento con las de laboratorio para diseñar sus propios repuestos:

“Dijimos, ‘lo vamos a hacer nosotros’, y en algunas maquinarias quedaron como mitad original y mitad adaptación nacional, pero andan y sirven”.

Este ejemplo de ingeniería inversa no es un caso aislado y aparece en otras empresas que venimos estudiando, revelando la construcción de capacidades para sobrevivir pero también para crecer.

Conclusiones

Trajimos al debate sólo tres casos significativos para analizar algunas de las dificultades y estrategias que desarrollan las PyMEs de Florencio Varela. De cada experiencia remarcamos sólo un aspecto de los múltiples desafíos que enfrentan, en contextos y posiciones estructurales heterogéneas. Cada pyme enfrenta momentos de crisis de manera particular. Su capacidad de adaptación y sobrevivencia depende de las redes de apoyo, la articulación con el Estado y con las políticas públicas, y con su relación con los sindicatos. Son afectadas por las medidas económicas de manera diferencial. A su vez, no siempre tienen acceso a nuevas tecnologías, fuentes de financiamiento, ni una previsibilidad que les permita una planificación de largo plazo. Construyen diferentes modalidades de organización interna, que requieren cierta flexibilidad para hacer frente a requerimientos productivos cambiantes.

Asimismo, se posicionan de manera desigual en las cadenas productivas ocupando posiciones subordinadas frente a grandes empresas proveedoras de insumos decisivos y/o clientes que son determinantes para sus escalas de producción. Todo ello condiciona su desarrollo y achica los márgenes de acción.

Finalmente, el acercamiento entre la universidad y estas empresas reviste una importancia estratégica para ambas partes. Muchas pymes requieren mano de obra calificada no solo para mantener sus estándares de calidad, sino también para desarrollar soluciones innovadoras para sus productos y procesos. Por otro lado, más allá del valor académico que representan las pymes como casos de estudio, conocer y sistematizar sus experiencias constituye un insumo pedagógico fundamental para la formación de graduados/as con capacidades de gestión a esta escala y de adaptación, especialmente en contextos de crisis. Hemos logrado plasmar algunos avances en este sentido en una obra colectiva editada por la UNAJ recientemente.

Este proyecto invita a observar el mundo del trabajo desde lo concreto: desde las fábricas y parques industriales, pero también desde las aulas. Conocer y reconocer la diversidad y complejidad de las experiencias laborales y productivas en nuestra región es una apuesta tanto política como pedagógica, que busca fortalecer nuestro vínculo, como comunidad universitaria, con el lugar donde vivimos y trabajamos. Desde esta perspectiva, podemos imaginar y construir estrategias colectivas que nos acerquen a un futuro con mayores oportunidades para nuestro territorio.